《侯马忤逆坟感叹》

养儿不孝堪悲叹,教子不严自悔啼。

娇惯养成失警惕,痛伤祸起悔不及。

如今涕泪双亲远,忏悔当年忤逆欺。

棺木悬空枷锁链,难赎罪孽仰天思。

“忤逆坟”就是“忤逆”一词的来历。

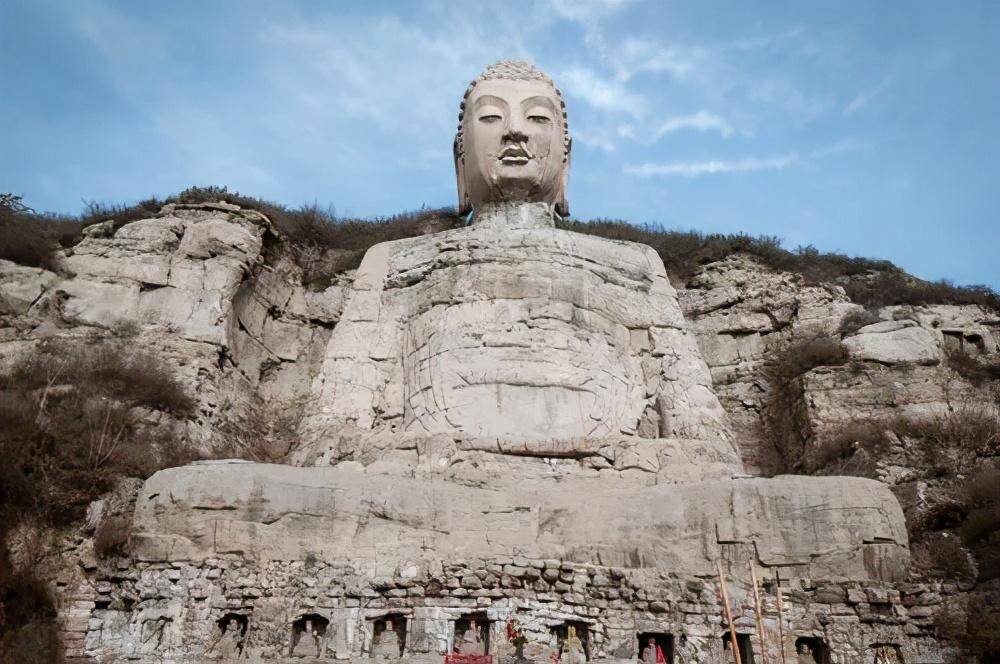

它位于侯马市东程王村西南60米,墓地南北长20米、东西宽10米,墓室为砖砌方形仿木结构,座南向北,总高6米,宽4米,正面墓门两侧有仿木结构砖雕格扇门,东西两侧各设直棂窗和镶嵌0.7×0.4米的砖刻碣文。此墓修建年代早于金大定二十三年(1183),背面设有影壁。在4米高处有砖雕斗拱,为五铺作,飞檐挑四角,墓顶为叠涩钻尖顶。墓室内壁装饰有砖雕(现已毁),顶部为八角藻井。墓碑楼置于墓室北侧。墓碑镶嵌楼内。楼为筒瓦硬山顶,碑首浮雕二龙戏珠,碑身阴刻楷书:“都指挥王公讳进之墓”。

侯马忤逆坟的故事

山西侯马一带,人们喂猪的时候,都“老老老”叫着,敲着猪食槽,一些老年人还一边叫,一边说:“老老老,一群群,杀了老子吃馄饨。这句话是怎么流传下来的呢?还得从侯马西面那座“忤逆塔”的来历说起。

据说,明朝时候紫金山脚下有个金沙村。村里有个姓王的秀才,四十一岁上才得一子,取名王进。王秀才和老伴刘氏欣喜若狂,顶在头上怕摔着,捧在手里怕碰坏,真是爱不释手。每日好吃好喝,好穿好戴,娇生惯养。王秀才熟读四书五经,满腹经纶,又写得一手好字。小王进却与书墨无缘,更不去学堂念书。秀才夫妇却只是一味的溺爱,丝毫不加管束。长到十几岁时还是胸无点墨,目不识丁。整天和一些地痞流氓厮混在一起。踢脚打拳,抡抢舞棒,偷鸡摸狗,酗酒闹事。扰得四邻不安,八舍不宁。倘有人不堪忍受,找上门来,秀才夫妇不但不管教自己的儿子,还指责人家招惹了王进。

沿山一带,读书识字的人少,王秀才就成了当地的一块宝。谁家有红白大事,必定请他当“账房”先生。秀才每去一家,必定带王进。王进从会走路起,就像秀才的影子一样。这王进在吃食上有个特殊的喜好,特别爱吃馄饨。无论哪家请王秀才,都特意做一些馄饨给王进吃。临走还要带上些,让他回家煮着吃。一次,王秀才到了一家,这家因忙乱忘记包馄饨,王进就大发雷霆,一连掀翻了三张桌子,杯盘碗筷摔满了一地,把整个喜庆宴会搅了个一塌糊涂。众人气恨王进,又怕得罪了王秀才,只得忍气吞声,立刻给王进包馄饨,王进这才转怒为喜。王进十六岁那年,一天,邻村一家办喜事,赶着牛羊来接秀才,正赶上王进耍刀弄枪不在家。秀才等不回来,只好独自前往。王进回来,得知父亲一人去赴宴,立刻怒从心起。从外面手拎回一把砍刀,放在磨刀石上“哧啦”、“哧啦”地磨起来。刘氏忙给儿子解释,王进哪里肯听。恶狠狠的说:“老家伙竟敢不带我,我让他知道我的厉害!”又对刘氏喝道:“你在啰嗦,我连你一起砍了!”吓得刘氏面如土色,战战兢兢躲到一旁。正在这时,几个地痞来叫王进去喝酒,王进放下砍刀,咬牙切齿地说道:“等我回来再和老东西算帐。”

秀才在人家办事,心里七上八下的不是个滋味,天刚黑就匆忙赶回家中。刘氏急忙上前,把儿子的事情一五一十的告诉了秀才,秀才还不肯相信。还是刘氏有主意,对秀才说:“今晚你到别处去睡吧,要是没事呢,更好。要是真地动了刀子,可不是闹着玩的。”秀才想了想,觉得有道理,就到邻居家歇宿去了。

刘氏知道王进不会善罢甘休,在炕上把秀才的被窝铺好,又找来一个大葫芦,里面装些红水水,放在枕头上盖好,就像秀才睡在那里一样。为了讨好儿子,刘氏又给王进做了一碗馄饨。心想,儿子回来吃到馄饨,也许就不闹了。

深夜,王进喝得醉醺醺的回来,一脚将院门踢开,刘氏听到响动,赶忙去给儿子端馄饨。王进提刀直到秀才房中。借着月光,看见秀才稳稳得睡在那里,不禁火冒三丈。乘着酒兴,举起砍刀朝秀才的头猛劈下去,只听“咔嚓”一声,血水迸出。王进扔下刀,转身就往外跑。恰巧刘氏端着馄饨走过来,王进一头撞倒了刘氏,碰翻了馄饨。王进一看是馄饨,在摔破的碗里捡了两个塞在嘴里,朝门外逃去。

第二天清晨,秀才回来,老伴哭诉着昨晚发生的事。秀才一看被砍成两半的葫芦,顿时两眼发直,一下瘫倒在地上。自此,卧病在床。刘氏请医寻药,百般调理,可是,秀才的病却越来越重,渐渐水米不进了。临死之前,秀才对刘氏说:“这都是我娇惯怂恿儿子应得的下场啊,事到如今,悔之晚矣!”说罢,两腿一伸,气绝身亡。

王进逃出家门,他那一伙狐朋狗友,知道他杀了父亲,都吓得不敢和他接近。附近一带的乡邻,早都痛恨王进,那个也不肯理他。王进无可奈何,只得背井离乡,四处流浪,饱受风寒饥饿之苦。这才想起家中的温暖,父母的恩情,痛恨自己以前的为非作歹,行凶杀父,犯下滔天大罪,为乡邻所不齿。决心改邪归正,重新做人。想到自己会些枪棒,决定去投军。一来可以弃恶从善,二来可以解决温饱。王进投军后作战英勇,屡立战功,后来官至都指挥。王进做官后派人到家乡探望,回报说:“秀才已死,刘氏不知去向。”王进十分悲痛,只好慢慢派人寻找母亲的下落。原来秀才死后,刘氏无依无靠,只好每日沿街乞讨,流落他乡。王进娶妻张氏,生了个小孩。王进外出征战,张氏在家料理家务,家里养了两头猪。张氏想找个女用人,一为照看孩子,二为喂养两口猪。正巧刘氏前来讨饭,张氏见她可怜,就收留她做女佣人。刘氏照看孩子,想到自己也有儿子,却杀了父亲,逃跑在外,至今下落不明,不免暗自悲伤。

张氏喂养的两口猪,有一只母猪下了一窝猪崽。这天刘氏喂猪看到一个猪崽拱到母猪怀里抢着吃奶。触景生情,又想起自己那个不忠不孝的儿子王进,不由得一边敲着猪食槽,一边叫道:“老老老,一群群,杀了老子吃馄饨。”自此以后,她每到喂猪的时候,就这样叫着,眼中掉下泪来。日久天长,张氏觉得奇怪,想问,又不好开口。

一天, 王进从外面征战回来,夫妻闲谈中,张氏就把这件事讲出来。王进一听,大吃一惊,急忙来见刘氏,一看正是自己的母亲。王进慌忙跪倒在地,喊道:“母亲大人,不孝子王进在此!”刘氏定睛一看,果然是王进,母子抱头痛哭。王进将母亲接到厅堂,张氏出来见礼。母子重叙别情,当王进听到父亲因他而死,母亲流离失所,惭愧万分。拔出佩剑就要自刎。刘氏、张氏慌忙拦住。刘氏说:“我儿,你已经痛改前非成为新人。那时,我和你父亲,纵容娇惯你,也有教子无方,管训不严的责任呀!如今,你正当青春年华,应当为国效力才是正理啊!”王进听后,哭诉道:“自己忤逆不孝,害死父亲,使母亲流落街头,罪大孽深啊!将来我死后,在我坟下挖一口井,用铁索将我的棺木倒悬井中,以赎我罪。”

本文出自 喜人号 ,原文链接:https://www.sxir.cn/579.html 。如若转载请注明出处。

侯马刺绣,晋绣中的珍品

刺绣,又名“针绣”,俗称“绣花”,广泛流行于三晋大地。“侯马刺绣”属“晋绣”的一种,距今已有3000年的历史。 侯马刺绣的图案,多以民间喜闻乐见的内容为题材。一是取材于世代流传的民间故事:如“牛郎织女”、“天仙配”、“白蛇传”等等,表达了劳动人民的聪明、智慧、不屈于邪恶,对美好生活的追求;二是取材于当地的风土人情,如“婚、丧、嫁、娶”等民间传统习俗,充满了浓浓 …

山西本身就是一座馆藏庞大的博物馆

2022-12-30 侯马

晋及三晋文化是山西历史上最为辉煌的一页,山西青铜器藏品主要来源于曲沃晋侯墓地、闻喜上郭村墓地、侯马晋国遗址、太原赵卿墓、长治分水岭墓地等重大考古发现。山西历代玉器以出土居多,时代跨度从新石器时代至明清,

山西清徐常丰皮影戏_快要消失的省级非物质文化遗产

清徐皮影戏可追溯到清光绪十六年(1890年),县志记载,当时的皮影戏团体有四五个。一套皮影,一块白布,夜幕低垂时,二胡悠悠,两手托起千秋将,灯影照亮万古人。

朔州喜乐是什么意思?山西民俗文化之一

朔州“喜乐”最早是土著居民对付恶狼野兽的一种活动,后来逐渐演变为一种百姓对抗各种自然灾害的祭祀活动,唐宋时期成为禳神驱鬼还愿的祭祀活动,最终形成于清末。 朔州喜乐是融舞蹈、杂技、曲艺、民歌、戏曲于一体

山西风陵渡赵村历史介绍-山西风陵渡"渡"字由来

2023-01-11

在万里黄河大拐弯处,风陵古渡口旁,有一个历史悠久的村庄,他的名字叫赵村。相传以前村子四周建有城墙,城址为长方形,东西长,南北窄,南北城墙的中间并列有两个城门。村中央有一建筑,高大雄伟,好像一个轿顶,而城像一个大轿式,南北各两个城门,好似穿轿杆的两个洞,而东西各有一城门,好像轿的窗,因而人们称此村为轿村。久而久之,语音变化,轿村被称为赵村。赵村 …

山西7旬夫妻建三间瓦房独居深山,靠山吃山养老

2023-01-11

今年的传统节日腊八节,又是二十四节气的大寒,按照晋南民俗,要在腊八节这一天吃饺子,头一天下午老妈就打电话让今天中午回老家一起吃饺子 吃完饺子孩子说放假后一直闷在家里,提议要上山去呼吸新鲜空气,一行6人便驱车前往中条山上游玩。 在进山的小路上遇到了一位背着柴火回家的大娘,问起山里的居住情况,大娘笑着说现在山里都没人住了,除了2个养牛的在山里临时 …

山西稷山县马村有一百墓坡频传有“女鬼”现身

2022-12-28

1973年,山西稷山县马村有一百墓坡频传有“女鬼”现身,盗墓贼吓得精神失常,就连坡上也是怪异现象频出,专家闻讯赶来考古挖掘,竟在土堆下有了惊人发现! 1973年,山西省稷山县境内下了一场大雪,漫天的大雪扑簌簌落在地上,很快就积了厚厚的一层。然而,稷山县马村里有一个土堆却非比寻常,雪落在其上很快就融化了,其他地方皆是白雪皑皑,唯独这里保持了原有的面貌。 …

中国历史上的大水灾(大洪水的传说和早期的水灾记载)

2022-12-06

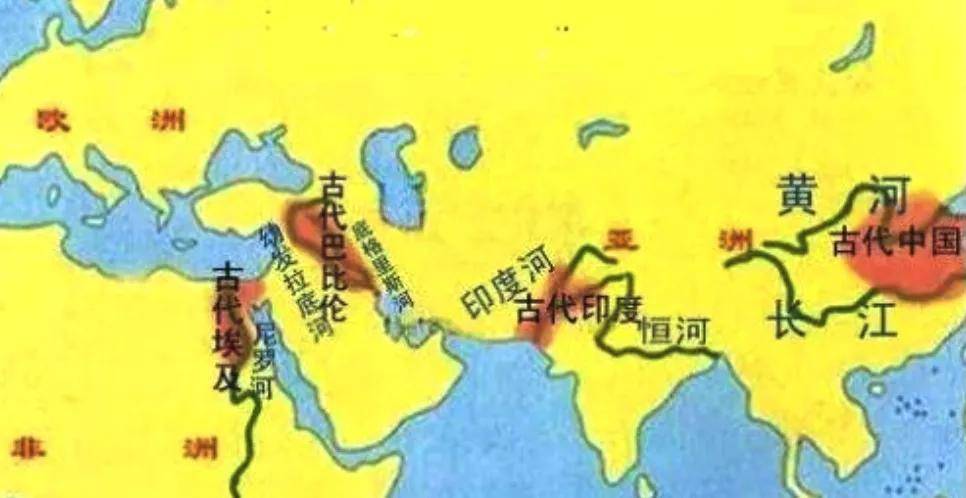

中国自古是一个水灾频繁的国家,据不完全统计,自公元前206年到1949年的2155年间,全国各地较大的洪水灾害有1092次,平均约每两年一次。 一、大洪水的传说和早期的水灾记载 我国最早的洪水灾害可以追溯到公元前21世纪,相传那时大水经年不退。《孟子》一书说,尧的时候,“洪水橫流,泛滥于天下;水逆行,泛滥于中国”。于是出现了鲧窃息壤以湮洪水,女娲积芦灰以止淫水 …

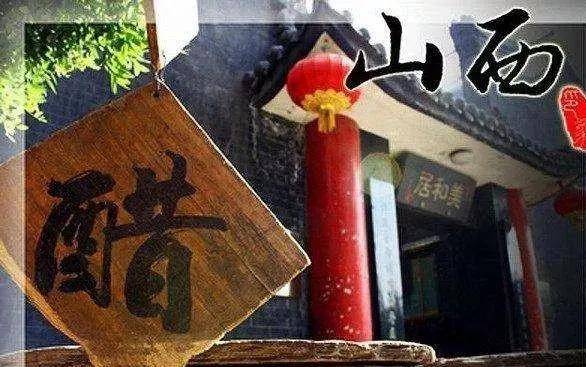

山西人为什么喜欢吃醋?

2022-12-06 山西人

作为一个地地道道的山西人,每次跟别人介绍自己的故乡的时候,对方总会提到两个梗: “哈哈,你们那里煤多” “你们为啥这么喜欢吃醋呀” 关于煤的问题我们就不说了,不过喜欢吃醋确实是山西人在饮食上很大的一个特点,很多山西人到了外边,也都喜欢带一点山西老陈醋,有的人甚至每餐离不开醋,这种习惯的养成,让他们如果没有醋的话,会觉得食物索然无味! 那么到底山西 …

太行山非物质文化遗产(上党梆子 阳城鼓书)

太行山 “首始河内,北至幽州, 凡百岭,连亘十三州之界” 呈东北—西南走向 由此形成的太行山文化带 纵贯南北400余公里 大量的非遗文化遍布太行山 上党梆子,山西省四大梆子之一,国家级非物质文化遗产,流行于山西东南部长治、晋城两市,是用昆曲、梆子、罗罗腔、卷戏、皮簧五种声腔同台演出的剧种。 上党梆子较早的一个职业班社是泽州府的“鸣凤班”。据说,在明朝末年 …

山西腊八节吃什么东西(腊八节的由来和风俗)

2022-12-04 腊八节

“腊”的含义有三: 一曰:“腊者,接也”,寓有新旧交替的意思; 二曰:“腊者同猎”,指田猎获取禽兽好祭祖祭神,“腊”从“肉”旁,就是用肉“冬祭”; 三曰:“腊者,逐疫迎春”。 自先上古起,腊八是用来祭祀祖先和神灵(包括门神、户神、宅神、灶神、井神)的祭祀仪式,以祈求丰收和吉祥。夏朝时期称腊日为“嘉平”,商朝为“清祀”,周代则称“大腊”。先秦时期,“腊日”在冬至后的 …

昭君出塞曾经过朔州,留下剧种“耍孩儿”红遍雁北

西汉元帝竟宁元年(前33)正月,匈奴呼韩邪单于前来朝拜汉元帝。汉元帝下诏曰:“呼韩邪单于不忘恩德,乡慕礼义,复修朝贺之礼,愿保塞传之无穷,边陲长无兵革之事。其改元为竟宁,则将待诏掖庭王嫱为阏氏。”(《汉书·元帝本纪》)王嫱,就是王昭君。《后汉书·南匈奴传》还进一步记载了昭君出塞后的生活:“生一子。及呼韩邪死,其前阏氏子代立,欲妻之,昭君上书求归,成帝 …

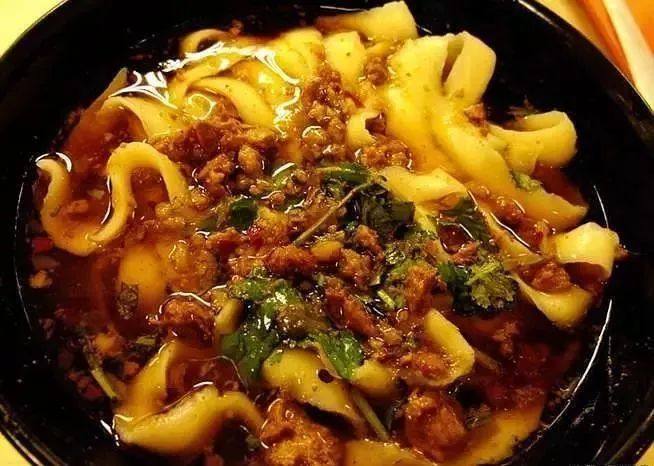

山西人是怎么样的?东北人在太原的真实生活

有一部电影叫《北京人在纽约》,说起这个,不禁要说起小编在太原的感受。小编来自辽宁东北,从高考填志愿那天起就与山西结下了不解之缘。从大学到工作,已经在太原度过了7个年头。现在小编就来说说这些年生活在太原的感受 一、太原饮食 东北人从小吃米,山西人好吃面,大街小巷都是面馆。刚来的那两年真是吃不惯,到现在一天不吃一顿面就觉得缺了点什么,莜面、抻面、 …

山西人在土炕上作画,山西的非物质文化遗产

炕围画是一种装饰性很强的室内画品,是山西地方文化的一种造型艺术,集合了壁画、剪纸、年画、建筑彩绘的精华。 由于山西地处北方,冬季严寒,需要火炕取暖。但由于火炕是土制,周围的泥巴难免蹭脏了衣服。充满智慧的劳动人民,用胶水混合白土在环炕的三面墙上涂约半米的“围子”,这样既保护了墙面又使人们免遭脏衣污物之累。 随着“涂炕围”的普及,许多善长绘制建筑彩 …

热门推荐